品質を支えるのは、

-

現場で学ぶ

スキルアップの徹底 現場管理者のスキル向上には座学では伝えきれない部分も多いため、当社では一定の現場経験や業務スキルを持つ人間をトレーナーとして登用し、トレーナー部という教育専門チームを組織しています。OJTを軸に徹底した教育指導を行うことでスキルレベルの向上を図っています。現場管理者は、下記の条件で研修を受けることが義務付けられています。

- 実際の現場で

- 全国同じ指導で

- 年3〜4回

断熱材の性能を最大限に引き出す、確かな施工技術

-

マイスターが貼ると、断熱効果が違う。

グラスウール断熱材はキレイに貼れないと断熱効果が落ちます。時には、結露で家にダメージを与えてしまう可能性もあります。そこで、当社では社員や職人さんにガラス繊維協会の実践するマイスター認定の取得を奨励しています。同時に、断熱材自体の貼りやすさの研究も行い、キレイに貼りやすい断熱材の開発と貼り方の施工技術を構築し、実践しています。

-

マイスター認定者が施工をチェックできる体制を整えている

当社では社員や職人さんにガラス繊維協会のマイスター認定の取得を奨励し、省エネにも効果のある高い断熱効果を持つ家の提供を目指しています。

工法と金物の革新で、

-

昔ながらの在来工法は、ほんとに強い?

「木造建築の在来工法は長年先人たちに積み重ねられた完成されたもの」という常識や通念がありました。しかし、私たちが在来工法の強度を試験してみたところ、これまで良いとされていた方法よりも良い方法があることがわかってきました。よりシンプルな金物で、より作業も簡単で、より強度もでるように、当社は、研究費をかけてさまざまな実証実験を行い、より科学的で合理的な新部品や新工法を開発し、家づくりの革新に取り組み続けています。

-

施工の安全性と構造体の強度に配慮し「通し柱」を見直し。

二階建て住宅の「通し柱」。土台から立ち上がり二階建ての屋根までを一本の柱で支えるもの。一見、頑丈そうですが床や屋根を支える梁と結合するために、途中に何カ所か大きな穴を開けます。家自体の重さを支える柱に穴を開ければ柱の強度は下がるのではないか、私たちはそう考えました。穴をあけた通し柱と、各階それぞれに柱を用意して金物でつなぐ方法との比較を試みました。結果、通し柱よりも強度を持つことが分かったのです。私たちは、「通し柱」をやめ、二本の柱をつなぐ工法に切り換えています。

-

木を傷めにくい

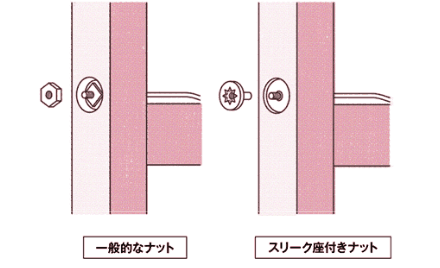

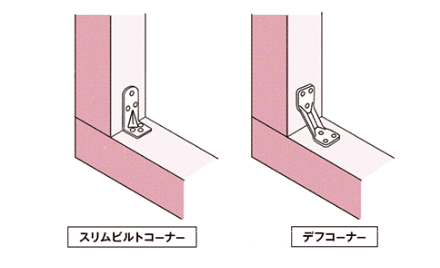

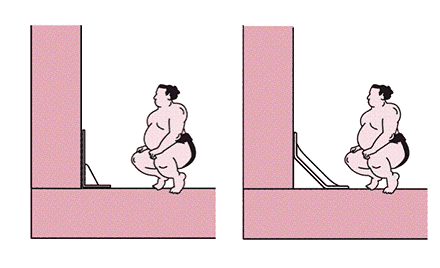

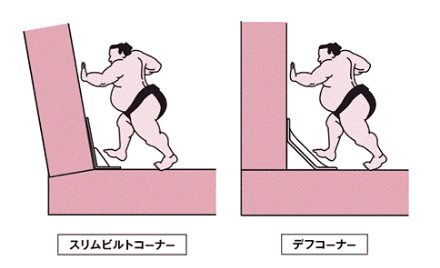

、耐震性を高める金物を開発。 私たちは、『家を支える構造体(材木)を傷つけない』というポリシーのもと、結合金物にも構造体を守るための工夫を施しています。例えば、羽子板ボルトを固定するスリーク座付きナット。従来のように深く座彫りをするのではなく、木にめり込ませることで、構造体へのダメージを軽減できます。また、金物屋『カナイ』と共同開発したデフコーナーは、もともとL型だった形状を斜めにすることで、耐震強度が向上することを発見しました。こうした改良を重ねることで、より強く、より合理的な家づくりを実現しています。

より強く、より効果的に、より取付けやすく。

=アーネストワン専用金物などの副資材開発= (株)カナイ

上のイラストにもあるデフコーナー。形状を直角から斜めに変えたことで強度を向上させるアイデアですが、試作段階ではシンプルな板状の金物でした。アーネストワンさんからの依頼で、板状ではなく他のカタチにしたらもっと強度が上がるのではないかと提案があり、リブ(舟形のような湾曲)をつけた現在の形状にたどり着いています。「こうしたら、もっと良くなるかも知れない」、アーネストワンさんのユニークな着眼点から生まれた副資材は、当社のものだけでも数十点に及びます。常に、課題を与えられ年間何百というアイテムの改良・開発に取組みますが、実際に製品化までたどり着くものは30%程度。アーネストワンさんとの共同開発から、金物だけではなく雨水浸水防止壁付きのダクト用パイプなどが生まれました。「より良く」を常に追求し続けるアーネストワンさんの姿勢は、当社にとっても大きな刺激になっています。