計画・準備

-

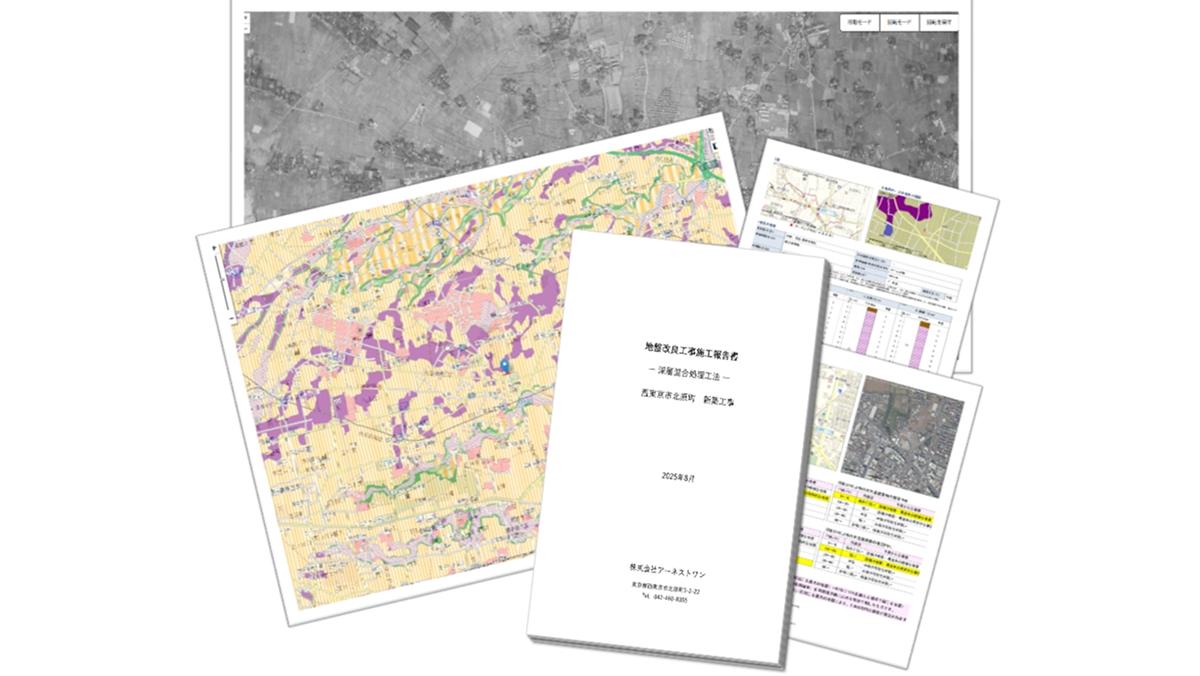

1. 現場仕入れ、造成計画立案

住宅を建てるための土地を選び、どのような形に整えるかを計画します。例えば、傾斜のある土地では、安全な宅地にするために木々の伐採や土地の整地が必要になります。

-

2.造成図面作成(擁壁の安全性の検討)

土地の高低差や地盤の状態を考慮して、宅地の設計図を作成します。この際、必要に応じて擁壁(ようへき)※土地の段差や斜面を支えるコンクリートの壁を設計し、土砂崩れや地盤の流出を防ぎます。

-

3.開発許可取得(法律や条例遵守の検討)

造成計画が完成したら、計画内容が法律や地域の条例に適合しているかを行政に確認し、開発許可を取得します。この手続きによって、安全な土地開発が法的に認められます。